家紋の基礎知識

家紋を調べる上で知っておくと役立つ基礎知識を掲載しています。

当サイトではわかりやすい表記をするよう心がけておりますが、不明な語句がありましたらこちらをご参照ください。

| 語句 | 解説 |

|---|---|

| 家紋 | 家紋とは日本で生まれた紋章であり、家族や同族を表すシンボルである。 平安時代の貴族社会の中で、朝廷に参内するために乗る牛車に文様をいれ、これが鎌倉時代に家紋として定着したといわれる。 源氏や平氏の武士たちが戦場での目印として使われた紋章も、次第に家紋として使われることとなり、一族郎党の結束の象徴として扱われるようになった。 江戸時代になると、家紋は庶民にまで広まっていった。名字は一部の者にしか許されなかったが、家紋には制限がなかったためといわれている。 紋をつけた衣服や道具「紋付き」は、現在でも冠婚葬祭の場で広く使われている。 |

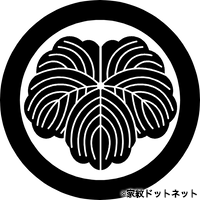

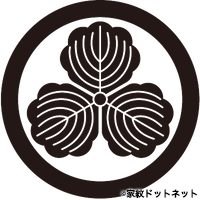

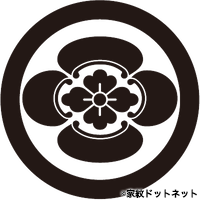

| 日本の十大家紋 | 藤、片喰、木瓜、蔦、鷹の羽、柏、桐、茗荷、沢瀉、橘とされる。 このうち、鷹の羽以外の9種が植物を元にしたものである。 |

| 家紋の種類 | 家紋は様々な物を図案化したものであるが、圧倒的に植物をモチーフとしたものが多い。それ以外にも動物や自然の事象、地形などから作られたものを含めると、大半が自然に関するものとなる。 古くから自然と調和を図りながら生活を営んできた日本人の歴史や伝統が家紋にも現れている。 |

| 語句 | 解説 |

|---|---|

| 名字・苗字 | 「名字」は、同じ氏を名乗るものが各地に増え、「氏」を区別するために領地の地名をとるなどして名乗るようになったもの。なお、現代では氏・姓・名字(苗字)の区別はなくなった。 |

| 源平藤橘(げんぺいとうきつ) | 天皇から賜った氏族のうち、特に繁栄した源氏、平氏、藤原氏、橘氏のことを表す。強大な権力を誇った一族であり、その氏の広がりが名字の誕生につながったためこのように呼ばれる。 |

| 藤原氏 | 中臣鎌足(なかとみのかまたり)が天智天皇より「藤原」の氏を授けられたのに始まる。 奈良時代に南家、北家、式家、京家に分かれたが、「藤原北家」が平安時代に長く政権をもち、朝廷に仕える公家の大多数をその子孫が占めるようになる。 鎌倉時代以降、それを邸宅のある場所などによって呼ぶようになり、名字へとつながったとされる。 代表的な家紋は「藤」であるが、近衛家や鷹司家は「牡丹」であるなど様々である。 |

| 橘氏 | 敏達天皇の血筋に嫁ぎ長く宮廷に仕えた県犬飼三千代(あがたのいぬかいのみちよ)が、その労いとして元明天皇より橘宿禰(たちばなのすくね)の氏姓を授けられたことに始まる。 一代限りの氏として与えられたのだが、子の葛城王、佐為王の臣籍降下の際に与えられ、橘諸兄、橘佐為と名乗るようになったことから、「橘氏」の成立となった。 一族の多くは家紋に「橘」が含まれている。 |

| 源氏 | 嵯峨天皇が皇子たちの臣籍降下の際、皇室と「みなもと」を同じくする、という意味からその氏を与えたのに始まる。 その後臣籍降下の際に「源」氏が与えられることが多くなり、臣籍降下させた天皇の名を付して呼称される。断絶したものも含め、21の系統があるとされる。嵯峨源氏、清和源氏など。 清和源氏の代表紋は「笹竜胆」とされるが、足利氏の「二引両」など各分家で異なる家紋を使用している。現在でも「笹竜胆」を用いているのは少数である。 |

| 平氏 | 桓武天皇が建設した平安京にちなんで、桓武天皇の孫が臣籍降下する際に「平」と名付けられたとされる。 臣籍降下させた天皇により、桓武平氏、仁明平氏、文徳平氏、光孝平氏の4系統がある。桓武平氏が武家として繁栄を遂げた。 代表紋に「揚羽蝶」。 |

年間・半期トレンドランキング

年間・半期トレンドランキング

下がり藤

下がり藤

揚羽蝶

揚羽蝶

丸に算木

丸に算木

剣片喰

剣片喰

丸に剣片喰

丸に剣片喰

丸に九枚笹

丸に九枚笹

丸に違い鷹の羽

丸に違い鷹の羽

丸に蔦

丸に蔦

丸に三つ引き

丸に三つ引き

丸に三つ柏

丸に三つ柏

丸に木瓜

丸に木瓜

丸に抱き茗荷

丸に抱き茗荷

九曜

九曜

丸に隅立て四つ目

丸に隅立て四つ目

左三つ巴

左三つ巴