【みんなの家紋のはなし】

「みんなの家紋のはなし」は家紋詳細ページから登録できます。

家紋検索はこちらからどうぞ。

※当サイトはリンクフリーです。お気軽にSNS、ブログ、掲示板にリンクをお貼りください。

※法人の方で家紋画像の利用を希望される方は、問い合わせ窓口にご連絡をお願いいたします。

家紋情報を資料等でご利用される場合は、「参考資料 家紋ドットネット」「家紋ドットネットより引用」などと記載していただき、自由にご活用ください。

「みんなの家紋のはなし」は家紋詳細ページから登録できます。

家紋検索はこちらからどうぞ。

※当サイトはリンクフリーです。お気軽にSNS、ブログ、掲示板にリンクをお貼りください。

※法人の方で家紋画像の利用を希望される方は、問い合わせ窓口にご連絡をお願いいたします。

家紋情報を資料等でご利用される場合は、「参考資料 家紋ドットネット」「家紋ドットネットより引用」などと記載していただき、自由にご活用ください。

スポンサーリンク

| 庄田さん みんなの家紋のはなし |

|---|

|

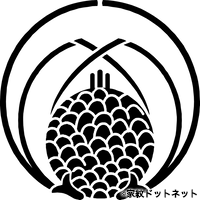

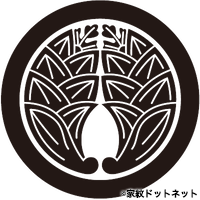

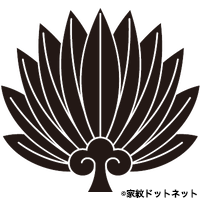

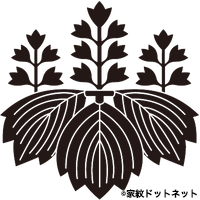

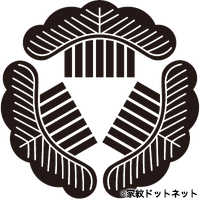

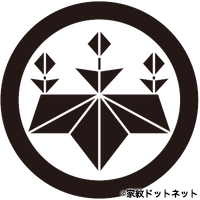

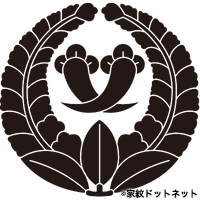

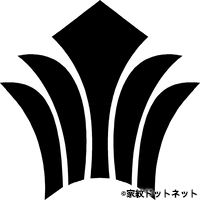

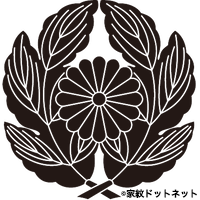

【家紋名】総陰五三の鬼桐・総陰五三鬼桐 【都道府県】千葉県 総陰五三の鬼桐(そうかげ ごさん の おにぎり)・総陰五三鬼桐(そうかげ ごさん おにぎり)とも言う。 桐はゴマノハグサ科あるいはノウゼンカズラ科、キリ属の落葉広葉高木で、初夏に淡い紫色の筒状の花を咲かせる。広卵形の大きな葉も特徴的。古来、鳳凰のとまる神聖な木とされており、日本でも嵯峨天皇(第52代)の御世から天皇の衣類の刺繍や染め抜きに用いられ、「菊の御紋」に次ぐ高貴な紋章とされました。形が美しい上に皇室の権威を意味するので、ますます広まったと思われる。織田 信長や羽柴 秀吉にも下賜されたと思われます。足利氏をはじめ多くの氏族で使用されました。特に五七の桐(ごしち の きり)は政権担当者・天下人の紋として使用され、室町幕府や豊臣政権下で用いられた。2024年(令和6年)現在では内閣をはじめ、日本の行政各機関で用いられる。(通常の五七の桐とは異なり、上部の花の部分が幾何学的な意匠になっている。) |

| 【投稿日】2024/06/17 23:27:34 【投稿者】長岡さん |

フォローする

フォローする

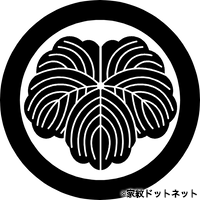

丸に蔦

丸に蔦

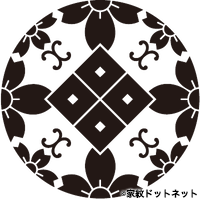

亀甲に四つ目

亀甲に四つ目

桜浮線綾に四つ目

桜浮線綾に四つ目

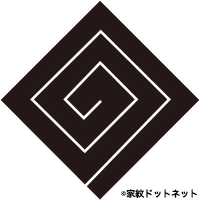

隅立て稲妻

隅立て稲妻

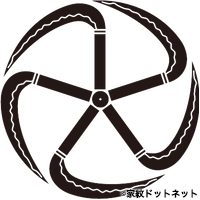

五つ鎌車

五つ鎌車

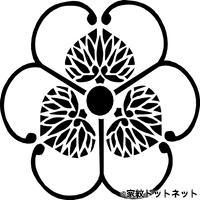

蔓葵片喰

蔓葵片喰

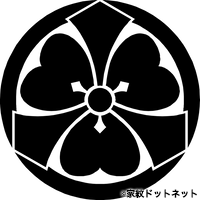

丸に出剣片喰

丸に出剣片喰

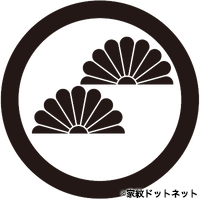

糸輪に岩に若竹

糸輪に岩に若竹

丸に真向き麻の葉

丸に真向き麻の葉

六つ木文字

六つ木文字

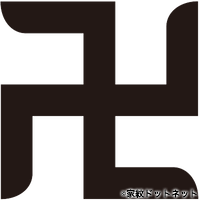

卍菱

卍菱

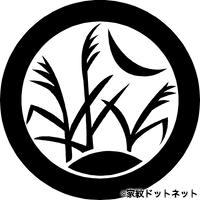

丸に薄に三日月

丸に薄に三日月

三つ割り藤崩し

三つ割り藤崩し

抱き松葉に松笠

抱き松葉に松笠

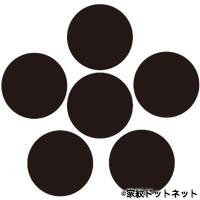

六曜

六曜

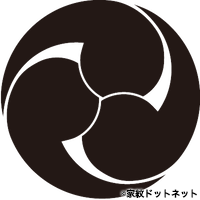

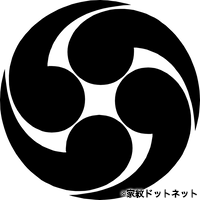

重ね三つ巴

重ね三つ巴

三つ飛び蝶

三つ飛び蝶

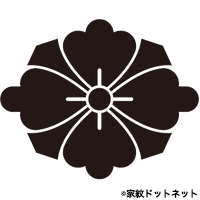

剣花菱

剣花菱

菊蝶

菊蝶

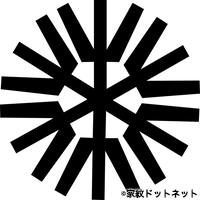

行者輪宝

行者輪宝

丸に右一つ巴

丸に右一つ巴

丸に抱き茗荷

丸に抱き茗荷

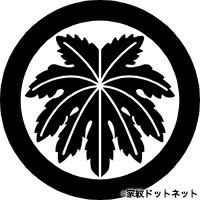

熊笹

熊笹

三角稲妻

三角稲妻

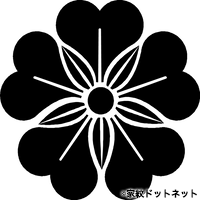

陰五三桐

陰五三桐

一房葡萄

一房葡萄

丸に若狭剣片喰

丸に若狭剣片喰

羽団扇

羽団扇

変わり卍

変わり卍

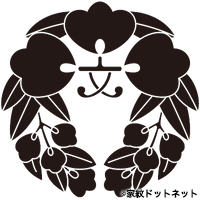

文晁桐

文晁桐

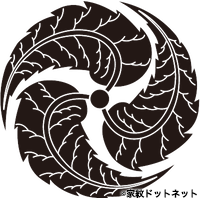

杉巴

杉巴

三つ櫛松

三つ櫛松

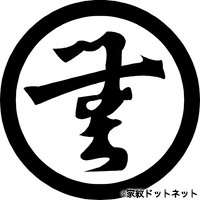

丸に無の字

丸に無の字

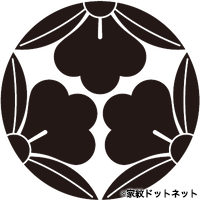

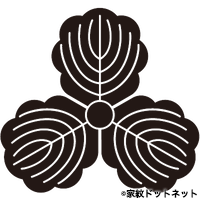

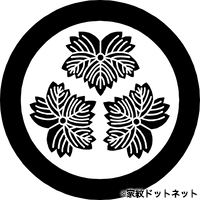

三つ柏

三つ柏

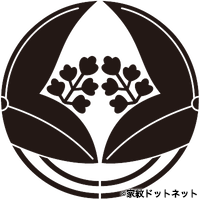

二つ割り沢瀉

二つ割り沢瀉

丸に麻の葉桐

丸に麻の葉桐

装飾藤

装飾藤

陰唐花

陰唐花

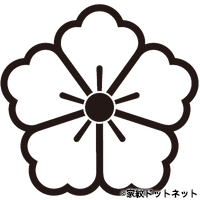

小出桜

小出桜

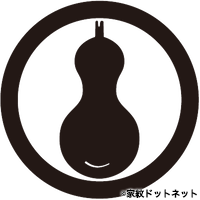

丸に瓢

丸に瓢

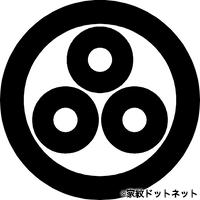

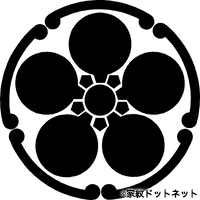

丸に三つ盛り蛇の目

丸に三つ盛り蛇の目

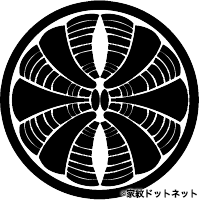

細輪に対い板屋貝

細輪に対い板屋貝

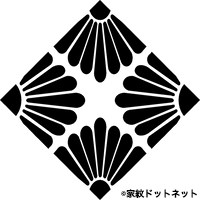

四つ割り菊菱

四つ割り菊菱

丸に九枚笹

丸に九枚笹

丸に過の字

丸に過の字

変わり三つ蝶花形

変わり三つ蝶花形

麻の葉

麻の葉

丸に三つ割り釘抜き

丸に三つ割り釘抜き

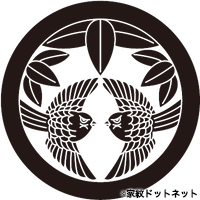

足無し梅鶴

足無し梅鶴

五本骨扇に二つ引き

五本骨扇に二つ引き

鳥居鶴の丸

鳥居鶴の丸

丸の内に二つ引き

丸の内に二つ引き

上り藤に違い丁字

上り藤に違い丁字

南

南

丸に三つ割り桜

丸に三つ割り桜

六つ目結

六つ目結

丸に二つ矢

丸に二つ矢

雪輪に薺

雪輪に薺

池田守

池田守

糸輪に三つ組み半開き扇

糸輪に三つ組み半開き扇

菖蒲革

菖蒲革

丸に尻合わせ三つ鬼蔦

丸に尻合わせ三つ鬼蔦

五つ鐶に梅鉢

五つ鐶に梅鉢

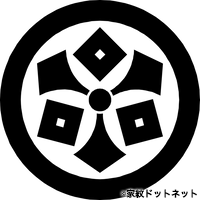

丸に剣三つ目

丸に剣三つ目

剣木瓜

剣木瓜

中輪に鬼三つ柏

中輪に鬼三つ柏

丸に三つ槌

丸に三つ槌

三つ鱗形稲妻

三つ鱗形稲妻

三つ鱗鶴

三つ鱗鶴

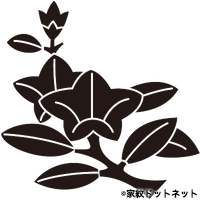

枝竜胆

枝竜胆

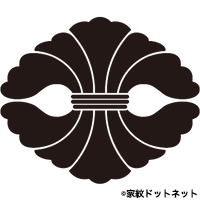

結綿菱

結綿菱

八つ藤葉

八つ藤葉

石持地抜き下がり藤

石持地抜き下がり藤

丸に揚羽蝶

丸に揚羽蝶

蔓三つ葵

蔓三つ葵

蔓変わり花菱

蔓変わり花菱

北条鱗

北条鱗

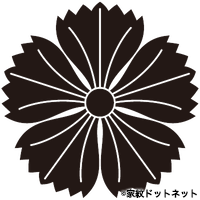

丸に二つ半菊

丸に二つ半菊

右四つ巴

右四つ巴

米沢笹

米沢笹

唐撫子_

唐撫子_

丸に土佐柏

丸に土佐柏

隅立て撫で井筒

隅立て撫で井筒

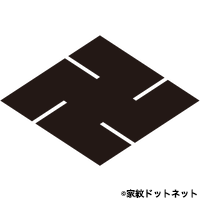

四つ組違い木

四つ組違い木

変わり銀杏枝丸

変わり銀杏枝丸

雪輪に中陰鬼蔦

雪輪に中陰鬼蔦

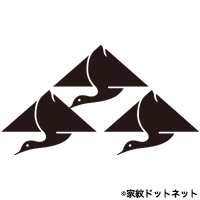

五瓜に三つ雁金

五瓜に三つ雁金

丸に陣笠

丸に陣笠

十五枚笹に一つ丁字巴

十五枚笹に一つ丁字巴

三つ割り三つ葉花桔梗

三つ割り三つ葉花桔梗

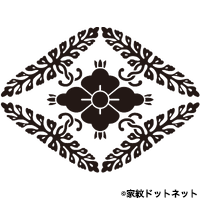

菊浮線綾に丸に三つ星

菊浮線綾に丸に三つ星

丸に蔓三つ割の葵の丸

丸に蔓三つ割の葵の丸

中輪に二つ頭合わせ結雁金

中輪に二つ頭合わせ結雁金

石持ち地抜き隅立て四つ目

石持ち地抜き隅立て四つ目

六つ丁子

六つ丁子

丸に変わり三つ稲穂の丸

丸に変わり三つ稲穂の丸

五瓜に丸に三引き

五瓜に丸に三引き

丸に半菊

丸に半菊

抱き菊の葉に菊

抱き菊の葉に菊

二つ折れ鷹の羽

二つ折れ鷹の羽

すべて見る